Introduzione

Nelle varie epoche storiche l’astensione volontaria dal cibo è stata vista assumere diversi significati e ha dato luogo a diversi comportamenti. Nel mondo del sacro come pratica purificatrice: il digiuno delle sante medioevali, l’ascetismo dei Padri del deserto, i mistici del tardo medioevo. Liberarsi dai condizionamenti del cibo riconduceva al divino, sottraendosi al corpo. Digiuno, però, anche come segno di possessione e stregoneria, inquietante segno di onnipotenza legata a forze demoniache.

Dalla fine del medioevo molte sante digiunatrici subirono processi per stregoneria da parte dell’Inquisizione. Analogo destino il digiuno dei melanconici e delle isteriche. L’astensione volontaria dal cibo, altresì, fu utilizzato come fonte di lucro nell’esibizione degli scheletri viventi e degli artisti della fame. L’inedia autoindotta come spettacolo. Nel XIX secolo la storia del digiuno culminerà con la definizione di anoressia “isterica” (Lasègue, 1873) o “nervosa” (Gull, 1874). Annettendo così al campo della medicina questo comportamento straordinariamente inquietante. (Vandereycken & van Deth,1995)

Fisiologia del digiuno

Il glucosio è la fonte energetica dell’organismo. Quando il digiuno si prolunga per più di 24 ore, le riserve di glucosio tendono a calare. I processi metabolici dell’organismo ne risentono. Il cervello, poiché è circondato da una struttura protettiva detta barriera ematoencefalica, ne risente molto. Questa barriera è permeabile, in condizioni normali, al glucosio ma non ai grassi. Durante il digiuno, per ricavare energia sotto forma di glucosio, interviene un meccanismo di emergenza che spezzetta i grassi in composti più piccoli, detti corpi chetonici. Questi possono attraversare la barriera ematoencefalica e arrivare al cervello e fornire l’energia necessaria.

Durante la deprivazione di cibo possiamo osservare tre fasi.

1a fase: vengono utilizzati i nutrienti provenienti dall’ultimo pasto. Dapprima il glucosio circolante fornito dal pasto, in seguito quello derivato dal glicogeno e poi ancora quello ricavato dai grassi. Questa fase avviene nelle prime ore di digiuno.

2 a fase: si iniziano a utilizzare gli aminoacidi ricavati dalle proteine per fornire glucosio e il fegato comincia a produrre i corpi chetonici a partire dai grassi. E questo permette di risparmiare le proteine per alcuni giorni. Questa fase può durare più o meno a lungo. Qui si perde peso.

3 a fase: questa fase è molto pericolosa perché è la fase finale. Non c’è più il grasso da consumare, è bloccata la produzione di corpi chetonici e restano da utilizzare le proteine corporee. Il tessuto muscolare ma anche altri tessuti del corpo vengono attaccati per fornire glucosio. Ultimo disperato tentativo che il corpo utilizza per ricercare cibo. Se l’alimentazione non viene ripresa, si può morire. (Viola & Paoli, 2023)

Un po’ di storia

La pratica del digiuno ha radici nella storia più remota dell’uomo. La storia ebraica e cristiana nei momenti cruciali è contraddistinta dall’astensione dal cibo. Mosè digiunò quaranta giorni prima di ricevere la Legge di Dio sul Sinai. Analogamente Gesù nel deserto dopo aver ricevuto il Battesimo.

Parrebbe che il digiuno fosse noto sin dai tempi dei Fenici, degli Assiri, dei Babilonesi. Gli Egizi sono stati descritti da Erodoto come un popolo sano. Praticavano l’astensione dal cibo per almeno tre giorni al mese per conservare buona salute e vitalità giovanile.

I sacerdoti digiunavano nei culti funerari di Iside e Osiride. Preghiere, astensione sessuale e digiuno consentivano ai sacerdoti e agli iniziati di prendere parte ai divini riti. I re digiunavano prima dell’insediamento o prima di prendere una decisione importante. La “non purezza” avrebbe potuto compromettere il potere o addirittura essere presagio di futuro nefasto. L’astensione volontaria dal cibo era comune pratica anche nei rituali di iniziazione che prevedevano una procedura di “pulizia”.

Il digiuno era usato anche dagli antichi Greci prima della consultazione degli oracoli e per celebrare le divinità. Le feste dei misteri eleusini e delle Tesmoforie in onore di Demetra prevedevano pratiche di astensione dal cibo. Ogni culto pagano esigeva similmente il digiuno da parte dei sacerdoti e delle sacerdotesse e dei frequentatori dei templi. Gli Spartani, sobri nei costumi, erano devoti alle pratiche del digiuno. I loro banchetti erano modesti. Il cibo che veniva servito era scarso. I giovani dovevano abituarsi a sopportare l’astensione dal cibo per avere corpi più sani, essere temprati e sobri.

Il digiuno dei filosofi

I grandi filosofi greci praticavano l’astensione volontaria dal cibo per una maggiore lucidità mentale. Pitagora (circa 580-495 a.C.) digiunò 40 giorni come preparazione psico-fisica ad un esame che doveva sostenere presso l’Accademia di Alessandria. Lo imponeva inoltre ai suoi studenti come condizione per essere accettati nella sua scuola. Socrate e l’allievo Platone facevano regolarmente digiuni di 10 giorni per rendere più profondo il ragionamento filosofico e raggiungere il massimo dell’efficienza mentale. Platone riteneva che l’anima fosse prigioniera del corpo e che tramite l’astensione volontaria dal cibo poteva ricongiungersi al divino.

Nella storia della medicina il digiuno ha una posizione di rilievo: Ippocrate, Aulo Gellio, la Scuola Salernitana, Avicenna lo studiano e lo fanno praticare. Indicano nell’astensione volontaria dal cibo un grande rimedio. Ippocrate (circa 460-370 a.C.), fu il primo medico di cui si trovano testimonianze di prescrizioni di digiuno come pratica terapeutica. Sconsigliava di mangiare durante la malattia affermando che così facendo «si nutriva il male». E Plutarco (circa 45- 127 d.C.) scrisse: «Invece di usare medicine, digiuniamo un giorno». Il digiuno a scopo terapeutico era praticato anche nel mondo arabo dal medico e filosofo Avicenna (980-1037), sostenitore delle teorie di Ippocrate. Nel ‘200 il digiuno terapeutico trova come sostenitore il filosofo Ruggero Bacone (sito 1).

Il digiuno in medicina

Il digiuno terapeutico nei secoli continua ad avere sostenitori, tra cui il medico e alchimista svizzero Paracelso (1493-1541). E ancora nel ’700 Friedrich Hoffmann, medico e chimico tedesco (sito 1). Nel 1769 il russo Peter Veniaminov coglie un peculiare aspetto della pratica del digiuno: digiuno come medicina preventiva. Infatti, scrive presso l’Università di Mosca un trattato dal titolo “Rapporto sul digiuno come prevenzione delle malattie” (sito 2).

Nell’800 il digiuno inizia ad acquisire una rilevanza medico scientifica. Il fisiologo francese Chossat scoperse che durante il digiuno estremo, vengono sacrificati dapprima i tessuti meno importanti e vitali, a protezione estrema. Il cuore e cervello si preservano il più possibile, perdendo solo un minimo di peso. L’organismo, pertanto, cerca di preservare gli organi nobili del corpo (sito 2).

In Italia Luigi Luciani (1840-1919), importante fisiologo sperimentale, a Firenze concluse lo studio sull’inanizione e sulla fisiologia del digiuno. In seguito a indagini sperimentali su animali e su un volontario che digiunò 30 giorni (Giovanni Succi) poté disporre di una serie di dati scientifici. Vennero indagate modificazioni delle funzioni circolatoria e respiratoria, della termoregolazione, del consumo dei tessuti e della cenestesi, conseguenti a un prolungato periodo di inedia. Formulò, quindi, una dottrina generale dell’inanizione ma asserì anche che un individuo sano potesse trovare benefici da un digiuno regolamentato e seguito (sito 4).

Infine, il prof. Veronesi vide nel digiuno terapeutico la rinuncia volontaria ai cibi solidi per un periodo specifico e limitato nel tempo. Le prime 24-48 ore della terapia prevedono il digiuno completo con la sola assunzione di acqua. Veronesi riteneva che questa dieta mima-digiuno dovesse essere in grado di affamare il tumore (sito 5)!

Conclusioni

La storia del digiuno non si conclude. Si scrive giorno per giorno. Abbiamo digiuni a scopi di protesta, digiuni per povertà e fame, digiuni per riprendere il controllo del proprio corpo. Digiuni per affamare il corpo e vincere sul proprio corpo.

Nella società attuale praticare il digiuno può variare da atto di rinuncia a atto purificatorio per favorire la crescita spirituale. O atto purificatore da qualsiasi forma di dipendenza con la liberazione dalle pulsioni del corpo per offrire spazio e leggerezza all’anima. O come forma di drammatizzazione del conflitto. Indipendentemente dal credo di ciascuno e dalla storia plurimillenaria di questa pratica, il digiuno non cessa nella contemporaneità di essere praticato, con i più svariati significati.

Immacolata d’Errico

Bibliografia

- Vandereycken W., van Deth R.: Dalle sante ascetiche alle ragazze anoressiche. Il rifiuto del cibo nella storia. Raffaello Cortina ed. 1995

- Viola A., Paoli A.: Il digiuno intermittente. Gribaudo. 2023.

Sitografia

- https://www.taccuinigastrosofici.it/ita/news/contemporanea/antropologia-alimentare/Il-digiuno.html

- https://www.psicoterapiaolisticaroma.it/il-digiuno-nella-storia-dellumanita-e-nella-mia-storia/

- https://www.agingproject.uniupo.it/il-digiuno-tra-spiritualita-e-salute/

- https://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-luciani_(Dizionario-Biografico)/#google_vignette

- https://filinf.it/digiuno-intermittente/#:~:text=proposto%20dal%20Dott.-,Veronesi,la%20sola%20assunzione%20di%20acqua.

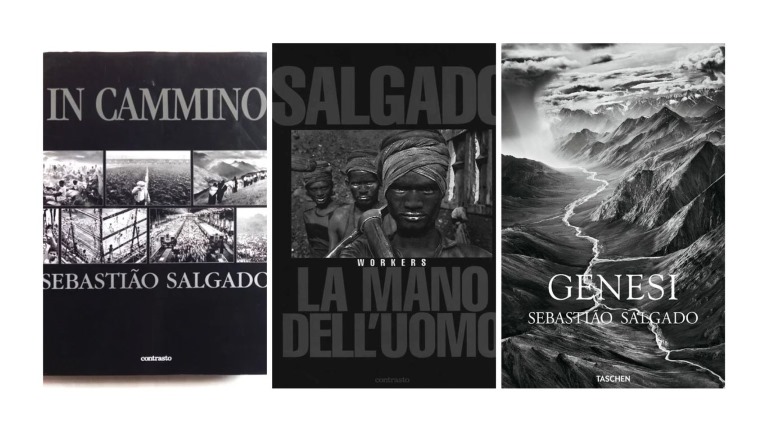

Foto di Immacolata d’Errico “L’astensione dal cibo”, 2025